Местные жители говорят, что сезон, когда погода позволяет сходить на лодке к маяку Колка, длится в году не более 40 дней. В первую поездку в Латвию нам не повезло, но вот во вторую погода была к нам добра. Я заранее договорился с местным жителем и мы быстро и с комфортом сходили на маяк на моторке. Была возможность причалить, но не стали, так как смысла особого нет. Весь маячный городок обнесён стеной, за которую не попасть, ворота заперты. Так что причалив, можно лишь потоптаться на пристани, да обойти остров вокруг, вдоль стены. В целом же маяк, как объект, очень интересен, как, впрочем, и его история.

| Kolka |

|---|

| КатегорияДействующие маяки |

| Год постройки нынешней башни1884 |

| Высота маяка (м)21 |

| Высота фонаря над уровнем моря (м)20 |

| Больше информации |

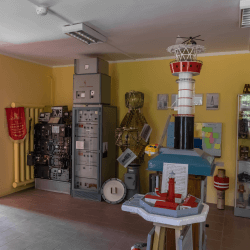

С 1858 в конце отмели Колка использовался плавучий маяк, стоящий на якоре. Трёхмачтовое судно с красным шаром на грот-мачне называлось плавучим Домеснесским маяком. К сожалению, иногда, из-за давления льдов, якорная цепь рвалась и судно смещалось с позиции. В 1872 году место предполагаемого строительства нового маяка на искусственном острове было изучено и проект был одобрен. Первым построили небольшой искусственный остров на деревянном ряжевом основании, строительство которого началось 6 июня 1873 года. Непогода очень мешала работам. Было построено нечто вроде восьмиугольного колодца диаметром около 130 метров и глубиной 10,6 метра, который заполнили булыжниками. Камни свозились фермерами откуда только возможно, даже с Сааремаа. Причина была в том, что владелец мыса, барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен запретил использовать свои песок и валуны.

Изначально по проекту планировался маяк из камня, на строительство которого отводилось два года, но учитывая опасность места, ждать два года не стали и начали строить временный деревянный маяк. Это была четырёхугольная пирамида высотой 14 метров. Светооптический аппарат был установлен французский, фирмы Soter, Lemoniet & Co из 16 ламп с отражателями. Нижняя и верхняя его части были поворотными и приводились в движение часовым механизмом, а центральная - фиксированной. 21 июня 1875 года строительство было завершено и маяк начал работать.

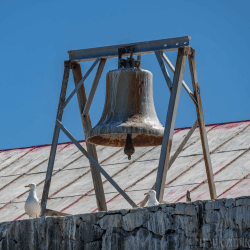

Понятное дело, что в таком месте деревянный маяк долго не простоит, и вскоре началось проектирование нового, железного. Проект получил одобрение 17 февраля 1881 года, но смету одобрили лишь 13 декабря 1882 года. Перед началом строительства, мыс Колка был отчуждён у барона Остен-Сакена специальным указом царя. С 8 июля 1883 по 3 июня 1884 на острове шла сборка маяка из чугунных деталей, отлитых в Санкт-Петербурге. По конструкции это была красная коническая 21-метровая башня с зелёной лантерной и 16 контрфорсами толщиной 1 см. В центре башни располагалась колонна из котельного железа, а вокруг неё винтовая лестница из листового железа с дубовыми поручнями. Общая высота маяка составила 22,6 метра. В лантерне стоял новый поворотный фонарь с линзой Френеля 2 разряда. Также на маяк, впервые в царской России, установили паровую сирену. 1 июля (по другим данным 1 июня) 1884 года новый маяк был зажжен.

В 1915 году световое оборудование было вывезено в Таллинн, где бесследно исчезло. Башня маяка же в войну не пострадала. Когда территорию захватили немцы, они установили на маяк ацетиленовый фонарь с поясной линзой. Так как зимой эта ацетиленовая горелка работала плохо, в 1919 году её заменили на аналогичную, снятую с переднего знака Вентспилского порта. После Первой мировой войны маяк стал принадлежать Эстонии и был переименован с в Домесне Колка. В 1922 году маяк был отреставрирован и вернулся к нормальной работе.

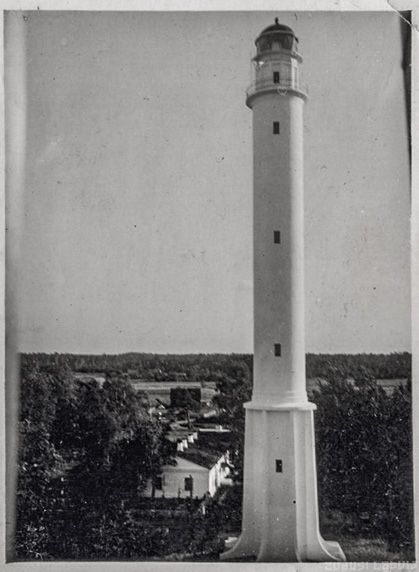

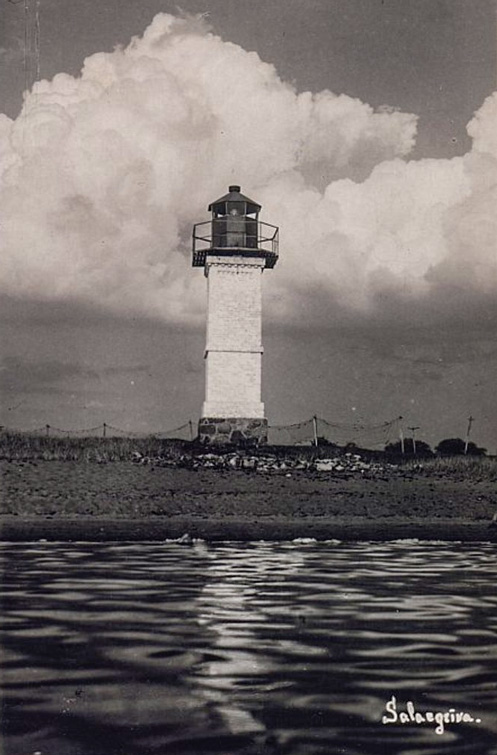

Маяк Колка, 1937 год.

Маяк Колка, 1937 год.

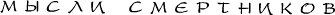

В августе 1934 года был установлен новый ацетиленовый фонарь на поворотном столе немецкой фирмы Julius Pintsch. Лантерну тоже заменили и высота маяка достигла 18,8 метра. Сам остров в это время тоже неоднократно подвергался реконструкции. Например, в конце 1930-х годов вокруг маячного городка была воздвигнута каменная стена для дополнительной защиты от непогоды.

Во время Второй мировой войны маяк получил незначительные повреждения и световое оборудование было демонтировано. В 1945 году его установили обратно и маяк продолжил работу. В советское время он получил статус военного объекта первого класса. В 1950 году его электрифицировали. С 1974 года маяк функционирует в полуавтоматическом режиме. В 1979 на маяк установили фонарь АСА-500, а через год и питание от изотопных батарей ИЭУ-1 и он стал полностью автоматическим. 6 июля 1994 года эти батареи заменили на солнечные. Последние реставрационные работы на маяке проводились в сентябре 2006 года. В начале 2010-х из-за неосторожности туристов, на острове случился пожар и сгорело одно из небольших жилых зданий. Тушили пожар с вертолёта.